文 | 花儿街参考,作者 | Leon,编辑 | cc孙聪颖

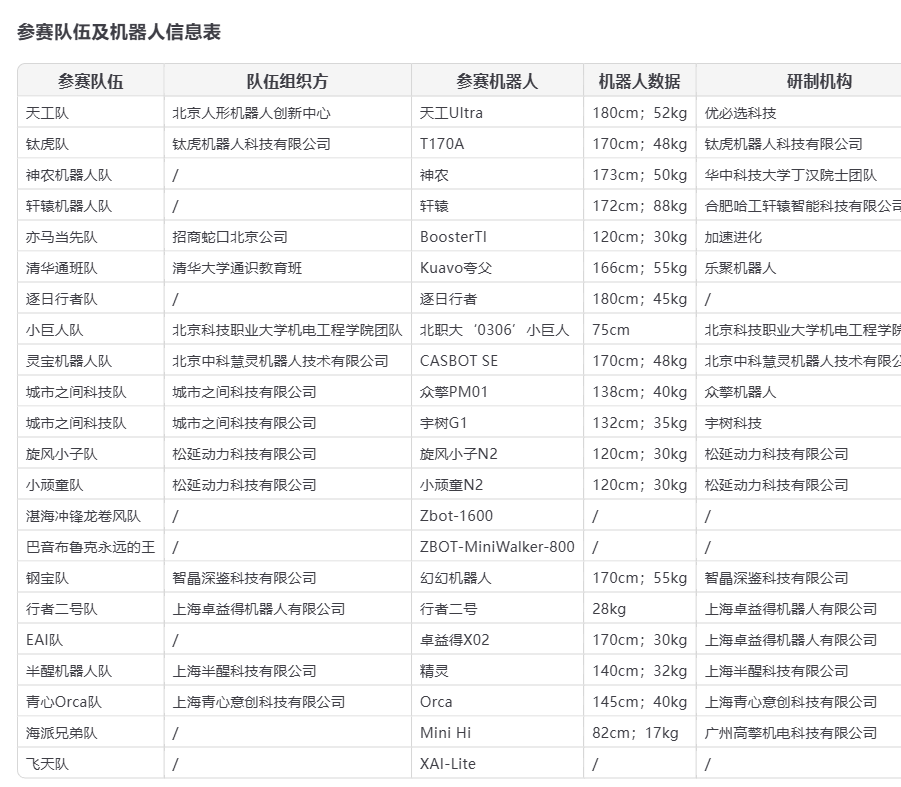

4月18日7时,2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松正式开跑。与普通的半马比赛不同,这次比赛除了有人类选手,还有21支人形机器人队伍参赛,带来了全球首次人类与机器人共同竞技的盛况。

参赛队伍中,不乏明星机器人企业及机型,比如北京人形机器人创新中心的天工Ultra、松延动力的N2等。宇树G1、众擎PM01,则是由城市之间科技有限公司购置及调试,并非厂商直接参赛。

考虑到机器人的适用场景和续航力各有不同,其赛制也与人类选手做出区别:每支赛队最多可安排3名参赛选手同时进入赛道(含领跑员),参赛机器人间距应控制在1米以上且不得妨碍其他选手,每个参赛机器人出发间隔1分钟,中途可进行换电或更换同型号机器人,以计时形式决出名次。

最终,天工Ultra耗时2小时40分42秒跑完21.0975公里,获得冠军。半小时后,松延动力的小顽童N2撞线获得亚军,上海卓益得机器人的行者二号则拿下季军。机器人参赛,代表着中国人形机器人产业已初具规模,是中国制造业加速向智慧化转型的成果之一。

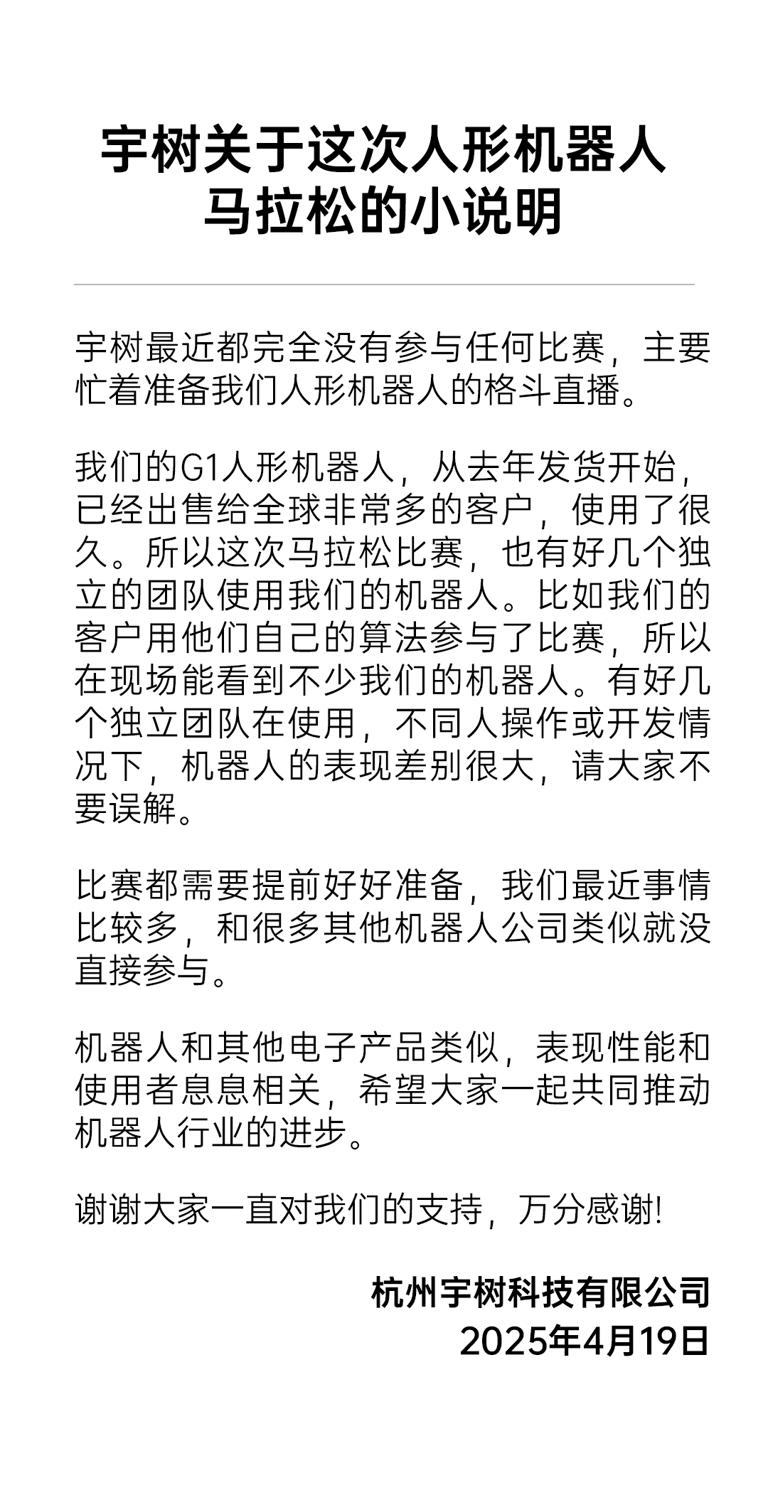

不过,机器人选手们在比赛中还是出现了很多状况,包括摔倒、瘫痪、不受控制等,“网红”机器人宇树G1也不例外。同时,几乎所有机器人都是由工作人员(领跑员)遥控操作,而非自主行进,似乎与大家的预期有一些落差。赛后,宇树科技发布了情况说明,从一定程度上反映出了人形机器人行业的发展现状。

网红机器人摔倒,宇树紧急回应

在比赛过程中,城市之间队派出的“网红”机器人宇树G1出师不利,突然跌倒,随后在工作人员的操作下站起来继续比赛。然而,宇树G1的方向感似乎也出现了一些问题,朝着广告牌走去,在工作人员的干预下才回到正轨。随后,宇树机器人摔倒的词条很快登上热搜。

就在前不久的春晚上,宇树机器人跳手绢舞的节目名扬海内外。而在宇树科技官方发布的视频中,宇树机器人不仅会翻跟头、侧空翻、格斗,甚至在崎岖路面都如履平地,如此大的落差自然会引起争议。

对此,宇树科技的解释是:“宇树最近没有参加任何比赛,主要忙着准备宇树人形机器人的格斗直播。此次马拉松比赛是独立团队在使用,不同人操作或开发情况下,机器人的表现差别很大,希望网友不要误解。”

宇树科技的说明非常巧妙,并非单纯“甩锅”。首先,机器人配置存在差异,如果是9.9万元的宇树G1基础版,其硬件性能必然不及高级或定制版本。其次,宇树机器人是一个开源项目,在其官网可以找到官方开源的数据集以及SDK(软件开发套件),供用户自行开发和定制。面对马拉松这种特定且复杂的使用场景,如果不进行程序优化和训练,的确是容易出现状况,这也解释了为什么消费者购买的机器人与官方演示存在巨大的性能差异。

作为新兴行业,大量资本的涌入让人形机器人迅速成为最火热的赛道,一时间无数初创企业涌现。为了获得融资,初创企业们已经开打价格战,导致在技术、市场尚未成熟时,淘汰赛提前到来。(

3.99万元起,人形机器人开始内卷

作为制造业大国,中国凭借完备的产业链和协同效应,在机器人产业链上游占据优势。因此,国内人形机器人成品竞争相较于美国市场更为激烈。

前面提到了,宇树G1基础款售价9.9万元,众擎科技为旗下机器人PM01报出“朋友价”8.8万元。更令人震惊的是,此次参赛的选手之一、获得亚军的松延动力N2,预售价仅为3.99万元。

图:圈粉无数的松延动力N2机器人。

据官网资料显示,松延动力N2机器人身高1.2米、体重30公斤,具有18个全身自由度,奔跑速度最快可达每秒3.5米。3.99万元的基础版为限时预售,预售结束后单次订购10台及以下售价为6.99万元、10台及以上4.99万元。另外,松延动力也提供租赁服务,价格为1万元/天。

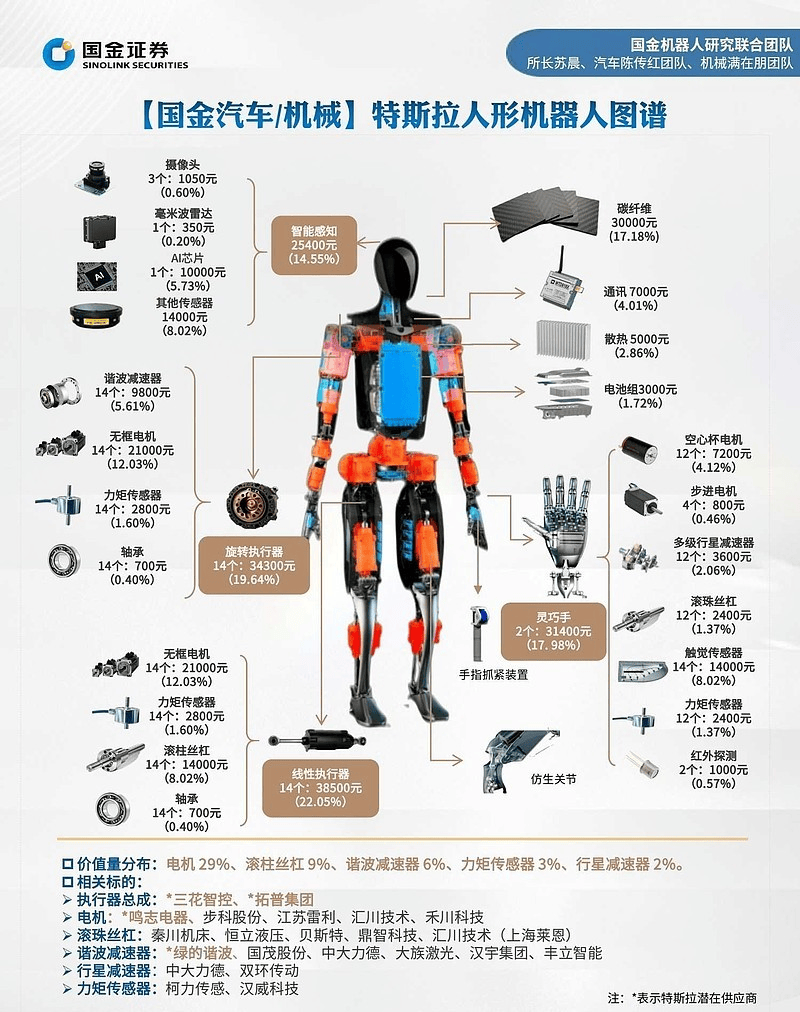

那么,业内顶级的人形机器人零部件成本大概是多少?行业头部企业特斯拉的答案是:约13万元。据国金证券报告分析,特斯拉人形机器人采用了大量中国供应商的零部件,堆料扎实。比如最新的擎天柱2代(Optimus Gen2),不仅拥有42个全身总自由度,还在手部集成了多达14个触觉传感器,使其可以轻松拿起鸡蛋而不捏破。

在去年10月的特斯拉发布会上,擎天柱2代机器人不仅不需要遥控,而且其步伐稳健、身段灵活,还在现场为宾客提供调酒等服务。由于其采用了特斯拉FSD的纯视觉训练方案,机器人可以迅速通过大模型理解场景、语言,与人类进行自然的对话,依靠的是造价数十亿美元的特斯拉AI算力中心。因此,硬件成本不代表售价,马斯克预估擎天柱机器人进入市场时,售价至少是两三万美元。

显然,这条路对于国内初创企业来说是行不通的。那么不到4万块钱的机器人,能赚钱么?松延动力创始人姜哲源回应道:“我们成本控制得死死的,3.99万照样能赚钱。”从配置上来看,松延动力N2与售价数十万元的高端机型相比显然有着不小的差距。

因此,目前人形机器人行业存在一个巨大的市场矛盾:企业想要压低成本并降低价格,将人形机器人带入更广阔的消费级市场;但另一方面,成本与性能成正比,入门级机器人堪比大号的“遥控玩具”,应用场景极为有限。 (详情见:)

AI强化学习是趋势,市场化尚需时日

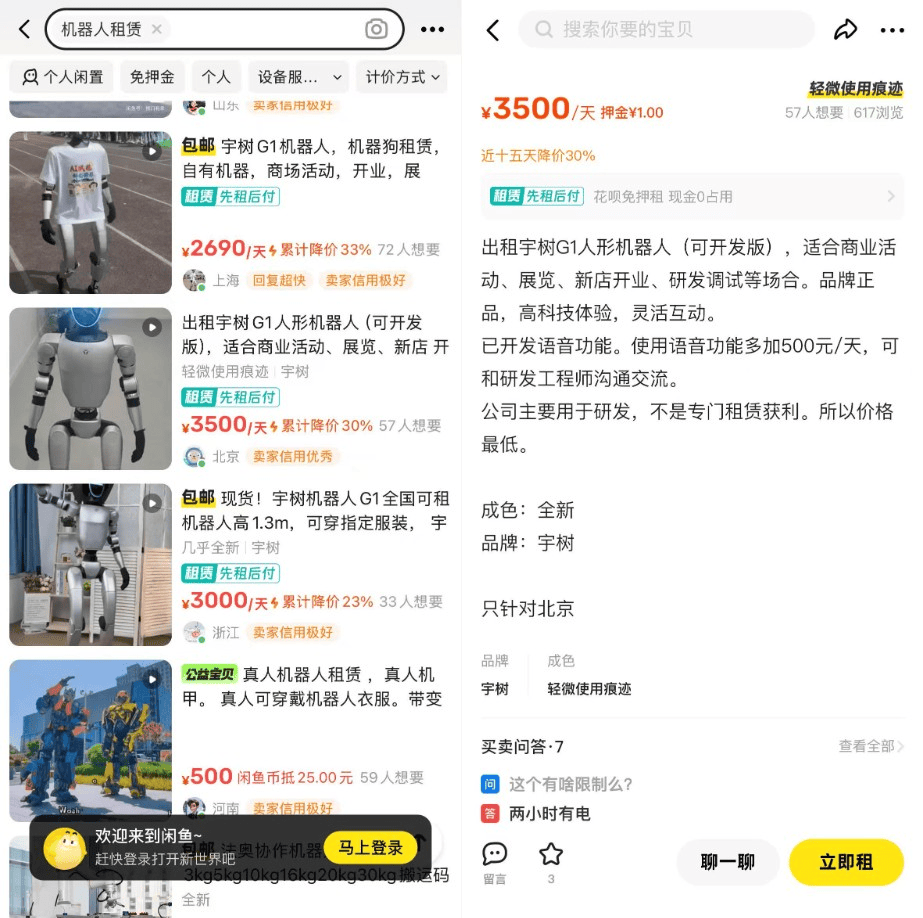

“90后小伙儿靠机器人月入10万”,这种颇为吸引人的Tag近日经常出现在社交媒体上。在短视频平台上,也经常会刷到有人在公园遛机器人、机器狗,或是租赁商家演示如何操作机器人。租赁,演示,似乎是目前人形机器人唯一的落地场景。

据报道称,今年春节过后,机器人租赁生意火爆,日租价格一度达到8000至20000元之间。商家介绍称,租赁用途以展会、景区、开业活动、教育场景为主,人形机器人造型新颖,能够起到很好的营销效果。然而,随着热度的下降,租赁费用也逐渐走低,已有不少商家的报价低于3000元/天。

显然,出租、展示不会是人形机器人的唯一用途。据《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》显示,2025年中国人形机器人产量将超万台,市场规模有望达到82.39亿元。具体应用场景方面,人形机器人将逐步在智能电网全场景运维、清洁能源核电站运维、汽车零部件研发和生产、智能养老护理机器人等场景落地,但还需要时间。

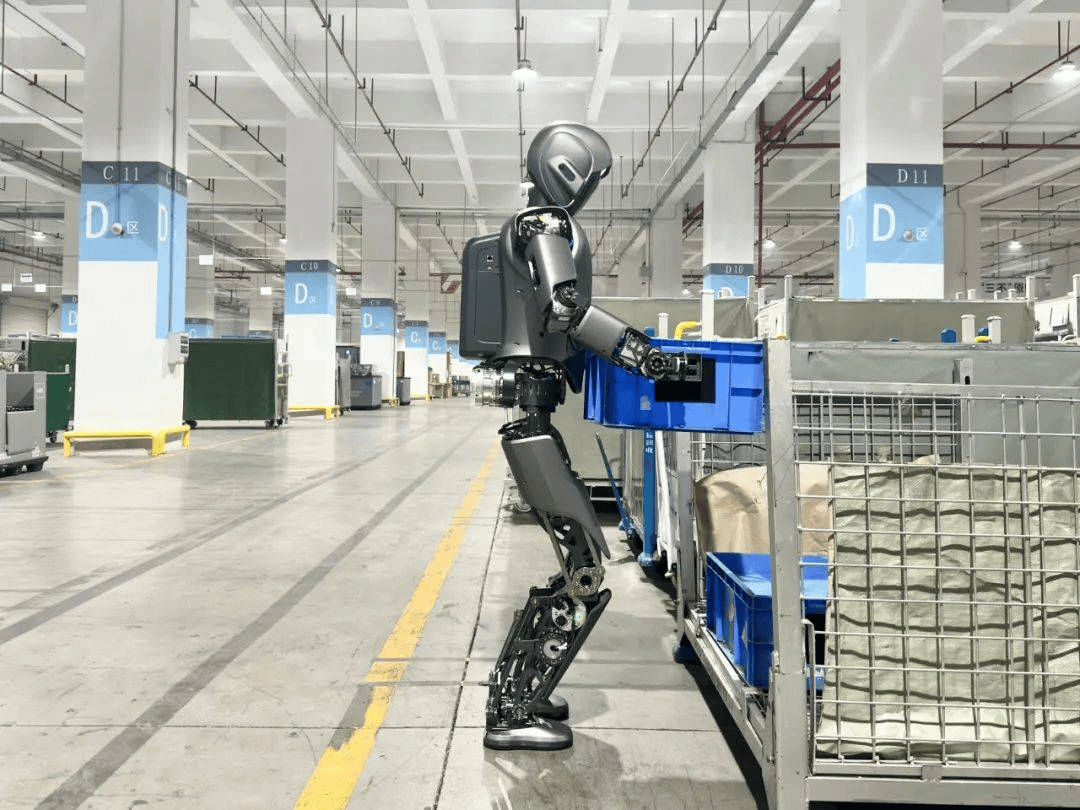

今年3月初,人形机器人上市公司优必选(09880.HK)发布全新人形机器人Walker S,探索“群体协同”应用场景,即人形机器人在工业领域的协作式生产。按照优必选公布的技术细节,该应用是建立在人形机器人群脑网络(BrainNet)软件架构以及人形智能网联中枢Internet of Humanoids (IoH)的基础上,前者基于多模态具身大模型,后者则是常见的Transformer模型。目前,优必选已与吉利汽车、奥迪一汽、比亚迪、顺丰等企业实现合作,开展Walker S的第一阶段实训,完成了单机的自主训练。

与此同时,今年机器人独角兽智元机器人发布首个通用具身基座大模型——智元启元大模型(Genie Operator-1),由多模态大模型(VLM)和混合专家模型(MoE)组合而成,支持深度学习,旨在让机器人快速适应新任务、学习新技能。据悉,该模型为开源,可以部署到其他符合要求的机器人上。

硬件、AI技术的持续迭代,必然会让人形机器人摆脱遥控器,实现自主行走、与用户沟通、执行复杂的任务。届时,商业化落地的问题自然迎刃而解。当然,这一愿景可能还需要数年才能实现;在这个过程中,市场无疑会发挥优胜劣汰的作用,仅有少数企业能够生存下来。

人形机器人企业,先靠融资活下来?

《华尔街科技眼》曾报道过,金沙江创投管理合伙人朱啸虎在前些日子看衰人形机器人产业,表示“最近几个月正在批量退出人形机器人公司”,理由是:看不到人形机器人的商业化前景。目前已融资5轮、金额数亿元的松延动力,便是金沙江创投投资的公司之一。

前文已经证实朱啸虎的观点不无道理。作为一个重资产行业,人形机器人企业短期内无法实现盈利,上市难度也不低,投资人自然赚不到快钱。据资料显示,2024年已有超10家国内外机器人企业倒闭;今年初,累计融资超50亿元的达闼机器人陷入财务危机,目前经营状态异常,并被法院执行4000多万元、冻结股权价值数亿元。同时,上市一年多的优必选目前仍处于亏损状态,2024全年亏损11.6亿元。

当然,朱啸虎仅代表一种观点,事实上资本仍看好人形机器人市场。2025年第一季度,已有多家人形机器人整机公司获得了新的风投,包括智元、众擎、松延动力、千寻智能等,投资者不乏腾讯、TCL、阿里巴巴、小米等大厂及知名资本。

那么,人形机器人真正进入市场还需要多久?综合图灵奖得主、Meta首席AI科学家杨立坤,日本机器人教父石黑浩,宇树科技创始人王兴兴等业内人士的综合观点,短则5年,长则10年。

杨立坤认为,人形机器人的进化与AI大模型息息相关,因为目前的大模型虽擅长处理语言,但缺乏持久记忆和推理能力,无法完成复杂的任务规划。他预测,“全新的AI架构范式”或将在未来3到5年内出现,性能远超现有AI系统,届时AI和机器人技术将进一步结合实现突破性的应用。

王兴兴对于人形机器人发展,持类似观点。他曾在采访中表示:“AI一旦突破,人形机器人可能会把所有的行业重新做一遍。更加通用一点的机器人模型,也许今年底全球会有一家做出来,也可能3到5年都没有做出来,有时候得看运气。”同时,王兴兴也坦言人形机器人市场还没迎来技术和商业化的爆发,“现在技术和商业模式都还没完全跑通,这时候乱投钱,真挺不明智的”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏